2009年度

(社)日本材料学会 技能検定試験

技能種別:硬さ試験・引張試験

2009年9月25日(金)

10:30-12:00

日本材料学会 3階 会議室

1級受検者は全問解答し、2級・3級受検者は

問1〜問10のみを解答すること。

【問1】硬さを測定する試料や硬さの測定方法について,正しいものを以下の(1)〜(5)から1つ選択し,番号を示せ.

(1)硬さを測定する試料面には,油,酸化物などの異物があってはならない.したがって,鉄鋼の窒化層表面の硬さ測定を行う場合には,化合物層を除去しなければならない.ただし,ロックウェル硬さ測定などにおいて,特別な材質の試料をダイヤモンド圧子で測定する時には,圧子損傷防止のために油を使用することができる.

(2)研磨などを施すことにより,試料面は可能な限り滑らかで凹凸がない状態とする.具体的には,ビッカース硬さおよびヌープ硬さの場合,試料面の仕上げは,くぼみの対角線長さの0.5

%または0.2 µmまでの測定が行えるようにする.ただし,試料面が曲面の場合には,この限りではない.

(3)試料の採取や断面上での硬さ試験を行うために,試料に対して加熱,冷間加工または切断加工などを行った場合には加工層の除去を行い,試験面の硬さに変化が生じないように留意する必要がある.

(4)試料は十分な厚さのものとし,硬さ測定時にくぼみが生じた際に,その裏面に変化が認められてはならない.具体的には,ビッカース硬さの場合,試料の厚さはくぼみの対角線の8倍以上とする.

(5)試料を樹脂に埋め込む場合には,樹脂の硬化にともなう発熱やプレス成形時の圧力および温度などが試料の硬さに影響することがあるので,微小寸法の試料を保持する場合などでは,金属製の固定具を使用しなければならない.

【問2】 引張試験片やその準備などについて,正しいものを以下の(1)〜(5)から1つ選択し,番号を示せ.

(1)日本工業規格において,棒状試験片と板状試験片などのように複数の試験片形状を選択可能な場合には,丸棒状試験片を選択する.

(2)せん断や打抜きなどによる加工を行った試験片で,かつ試験結果にその加工の影響が認められる場合でも,加工の影響を受けた領域から採取・作製された試験片の結果を除外せずに参考として記録する.

(3)試験前に表面に形成されたスケールや加工層の除去は,試験結果に影響を及ぼすので必ず除去する.

(4)丸棒試験片の加工痕などを除去するために試験部表面を研磨する場合には,研磨紙などを用いて試験片の円周方向に研磨を行う.

(5)標点は,原則としてポンチあるいはけがき針でしるすが,ひずみゲージや伸び計を用いて伸びを測定する場合などでは試験片に標点をしるさなくともよい.

【問3】 硬さとkgf/mm2で表した引張強度が、1/3となることが知られている硬さ試験を(1)〜(5)の中から選択し、番号を示せ。

(1) ブリネル硬さ試験

(2) ビッカース硬さ試験

(3) ロックウェル硬さ試験

(4) ショア硬さ試験

(5) ヌープ硬さ試験

【問4】引張試験の試験片に関して,a)〜d)の記述がある.a)〜d)の正しい記述の組合せを(1)〜(5)の中から一つ選択せよ.

a) 試験片を切り出す素材が曲がっていて最終的な形状の試験片加工ができない.そこで,加工の影響が残ると予想されたが,素材に曲げ加工を施してほぼ真直ぐにした後,そこから試験片を採取・加工した.

b) 比較的低強度の試験材料がある.この試験材料に熱処理を施す場合,所定の試験片形状に加工した後,熱処理を施すのが一般的である.

c) 比較的硬度の低い金属材料に対して,試験片標点部の表面に標点をポンチ又は直接けがきで記した.

d) 試験片表面を研磨する際,硬度が高い材料のため試験片表面の加工痕の影響が大きいと判断したので,試験片表面を100番までの研磨紙で慎重に研磨した.

(1) a)

(2) b)およびc)

(3) c)

(4) b)およびd)

(5) c)およびd)

【問5】引張試験において,鋼の試験片を用いた試験を実施する場合の試験負荷速度の記述について正しいものを一つ選べ.

(1) 降伏応力や耐力を測定する場合,ひずみ増加率が20〜80%/minとすることが定められている.ただし,試験時間を短縮するために,材料規格値の1/2までは適宜の速度で負荷することができる.

(2) 降伏応力や耐力を測定する場合,応力増加率が80N/mm2/sec以下とすることが定められている.ただし,試験時間を短縮するために,材料規格値の1/2までは適宜の速度で負荷することができる.

(3) 引張強さを測定する(降伏点や耐力を測定しない)場合,ひずみ増加率が20〜80%/minとすることが定められている.ただし,試験時間を短縮するために,材料規格値の1/2までは適宜の速度で負荷することができる.

(4) 引張強さを測定する(降伏点や耐力を測定しない)場合,応力増加率が3〜30N/mm2/sec以下とすることが定められている.ただし,試験時間を短縮するために,材料規格値の1/2までは適宜の速度で負荷することができる.

(5) 降伏点や引張強さを測定した後,引張強さを測定する場合には,ひずみ増加率20〜80%/minで負荷して降伏点や耐力の測定後,応力増加率が3〜30N/mm2/secで試験を行う.

【問6】ある材料の引張り強さが平均300MPa,標準偏差20MPaの正規分布に従うことが知られている.この材料について3本の試験を実施したとき,少なくとも1本の測定値が260MPa以下となる確率を以下から選べ.

(1)約12.8%

(2)約6.7%

(3)約4.6%

(4)約13.8%

(5) 約15.6%

【問7】断面積が10mm2の一様な鋼線に質量200kgのおもりをぶら下げるとき,鋼線の断面に作用する引張り応力を以下から選べ.ただし,重力加速度を9.81m/s2とする.

(1)2MPa

(2)20 MPa

(3)196MPa

(4)204MPa

(5) 225MPa

【問8】日本でも単位には国際単位系(SI)を使用することが義務づけられているが,古いデータ集などでは工学単位が,アメリカ合衆国を中心とした航空・宇宙分野では,いまだにヤード・ポンド法が使われているのが現状である.ある圧延鋼板の引張強さが41.0kgf/mm2と記載されている文献が見つかった.SI単位に変換した値を下記から選べ.

(1)

40.2[MPa]

(2)

402[MPa]

(3)

4.02[GPa]

(4)

40.2[GPa]

(5)

402[GPa]

【問9】硬さを測定する試料面の処理として不適切だと考えられるものを選べ.

(2) ビッカース硬さおよびヌープ硬さの場合,試料面の研磨などの仕上げは,くぼみの対角線長さの0.5%または0.2μmまでの測定が行えるようにする.

(3) 微小寸法の試料および複雑な形状の試料の研磨などの仕上げ時には,特殊な保持具を用いるか,樹脂に埋め込むなどして資料が保持できるようにすることが望ましい.

(4) 油,酸化物などの異物があってはならない.ただし,鉄鋼の窒化層表面硬さ測定を行う場合には,化合物層を除去する必要はない.

(5) ショア硬さの場合,試料面の研磨などの表面粗さは,50HS未満の硬さの試料で0.2μmRa,50HS以上の硬さの試料で1.6μmRaとすることが望ましい.

【問10】試験作業を安全におこなうため、服装および保護具は重要である。以下の文でふさわしくない状態はどれか。該当する番号を示せ。

(1)安全帽にひび割れがあったので交換した。

(2)爪先を保護するため安全靴を着用した。

(3)切屑が飛散する作業をおこなうためゴーグルタイプの保護眼鏡を使用した。

(4)機械に巻き込まれることを防ぐため、作業前に袖をまくりあげた。

(5)手袋をはめて作業していたが、ハンマーを扱うため手袋を外した。

******(2級・3級受検者はここまで/1級受検者は最後まで解答)******

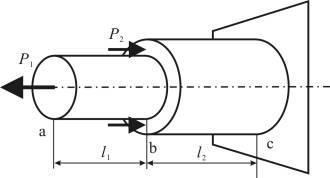

【問11】断面積A1=100mm2,長さl1=100mmのab部とA2=400mm2

,l2=100mmのbc部からなる段付き棒に点a部に負荷P1=2kN,点b部に全負荷P2=1kNを作用させたとき,ab部,bc部の断面に生じる応力sab, sbcは以下のいずれか.ここで引張応力であるときの符号を正,圧縮応力のとき負とする.

(1)

sab=20MPa, sbc = 2.5MPa

(2)

sab=20MPa, sbc = -2.5MPa

(3)

sab=30MPa, sbc = -2.5MPa

(4)

sab=30MPa, sbc = 2.5MPa

(5)

sab=-30MPa, sbc = 2.5MPa

【問12】直径d=10mm,長さl=500mmの円形断面の棒に引張負荷を作用させたとき,棒の伸びd=0.05mmであった.棒のヤング率E=200GPa, ポアソン比n=0.3であるとき,棒の直径の縮みは以下のいずれか.

(1) 0.1´10-3mm

(2) 0.2´10-3mm

(3) 0.3´10-3mm

(4) 0.4´10-3mm

(5) 0.5´10-3mm

【13】直径dの円形断面を有する棒に引張荷重Wを負荷する.安全率fで棒を設計する場合,許容される棒の直径として正しいものは以下のいずれか.番号を示せ.ただし,棒に用いる材料の縦弾性係数をE,極限強さをσFとする.

(1)

(2)

(3) ![]()

(4) ![]()

(5) ![]()

【14】安全率に対する説明として正しいのは、次の内のいずれか。番号を示せ。

(1)

極限強さを許容応力で除した値を安全率とよぶ。

(2)

極限強さと許容応力の差を極限強さで除した値を安全率とよぶ。

(3)

許容応力を極限強さで除した値を安全率とよぶ。

(4)

極限強さと許容応力の差を許容応力で除した値を安全率とよぶ。

(5)

部材に所定の負荷を与えた場合、破壊しない確率を安全率とよぶ。

【15】試験装置較正の推奨間隔を(1)〜(5)の中から選択し番号を示せ。

(2) 6ヶ月

(3) 12ヶ月

(4) 24ヶ月

(5) 36ヶ月

【16】 ビッカース硬さ試験機の試験力の検証には,JIS B 7728の1級に適合する力検定器,または以下の正確さを備えた力測定器を用いることになっている。

(1)〜(5)の中から適切な正確さを選択し,番号を示せ.

(1) 0.1%以上

(2) 0.2%以上

(3) 0.3%以上

(4) 0.4%以上

(5) 0.5%以上

【17】 JIS B7721「引張・圧縮試験機−力計測系の校正・検証方法」では,試験機の検証結果として試験機の(力計測系の)精度等級によるランク分けをしている.以下の中で,同規格で定められていない等級はどれか.1つ選んで番号を示せ.

(1) 3級

(2) 2級

(3) 1.5級

(4) 1級

(5) 0.5級

【18】JIS B7721「引張・圧縮試験機−力計測計の校正・検証方法」において規定されている試験機の力計測系に関する検証法として,誤っているものを以下の中から1つ選んで番号を示せ.

(1)真の力を測定する手段として、JIS B7728に規定された力計を用いる。

(2)力計と試験機の力指示計表示の記録は、測定範囲の0〜100%間を5分割以上した力レベルで行なう。

(3)検証を行なう環境(周囲)温度は、10〜35℃の範囲とする。

(4)油圧式試験機の場合は、油圧ピストン位置による差を把握するため、4箇所以上の異なるピストン位置で測定を行なう。

(5)力計と試験機の力指示計表示の記録は、測定範囲の0〜100%間を3回繰り返して行なう。

【19】金属材料の引張試験を行う場合には,日本工業規格JIS Z2201に規定されている形状を用いる.下記の金属材料引張試験片の形状に関する記述でJIS規格の内容と異なるものを1つ選べ.

(1) 板材の試験に用いる1A号試験片では,試験片幅は40mmであり,標点距離は試験片幅の5倍の長さである.

(2) 棒の試験に用いる2号試験片では,評点距離は,「棒の径又は対辺距離」の8倍の長さである.

(3) 棒状試験片である4号試験片では,試験片の径は14mm,評点距離は50mmである.

(4) 14A号試験片では,平行部の断面積をAとすると,評点距離は5.65×A1/2mmである.

(5) いずれの試験片形状においても肩部の半径は「15mm以上」と定められている.

【20】図のように左右対称のはりの4点曲げに関する以下の説明について、正しいのはいずれか。その番号を示せ。

(1) せん断力が最大となるのは、はりの中央部Cである。

(2) 曲げモーメントが最大となるのは、はりの中央部Cである。

(3)

AB間およびDE間では負荷と反力が相殺してせん断力は作用しない。

(4) 曲げモーメントは、はりのBD間は一定となる。

(5) たわみが最大となるのは、B点およびD点である。